こんにちは、ぱらゴリです。

私は田舎の総合病院で脳卒中リハビリテーションを中心に行なっています。

「皮質橋網様体脊髄路」って聞いたことありますよね。

姿勢制御、重心移動、抗重力伸展活動などなど、セミナーや教科書には難しい言葉だらけです。

そこで今回のテーマは

について説明していきたいと思います。

皮質橋網様体脊髄路って何?

皮質橋網様体脊髄路について早速説明していきたいと思います。

経路は?

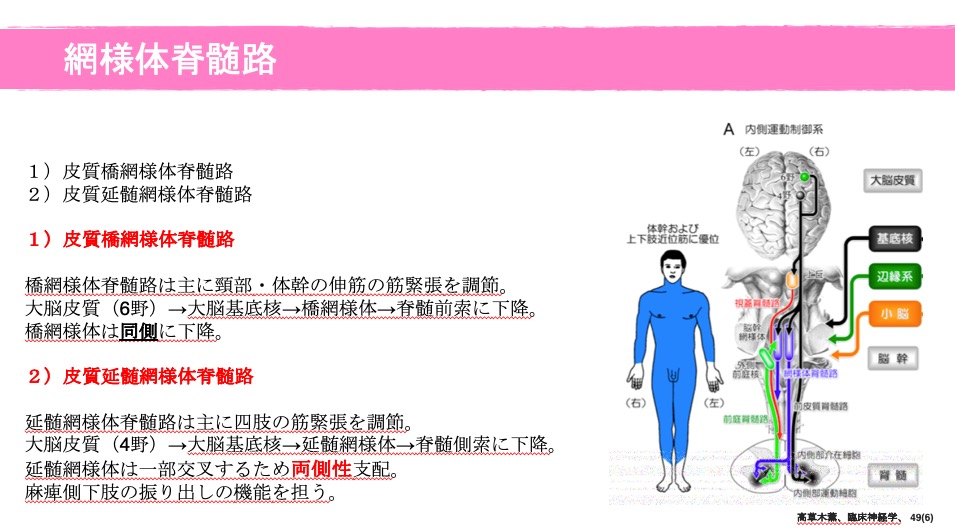

皮質橋網様体脊髄路の経路は、大脳皮質(高次運動野)→大脳基底核→橋網様体→脊髄前索を下降していきます。

また特徴として「同側性」支配であると考えられています。

皮質橋網様体脊髄路とセットでよく出てくる、「皮質延髄網様体脊髄路」も知っておく必要があります!

皮質橋網様体脊髄路の働きは?

皮質橋網様体脊髄路の働きは、「下肢、体幹の伸筋群の促通」といわれています。

つまり、「同側の下肢、体幹を地面に対して直立に保つ」働きを担っているそうです。

動作に先立って、体幹や下肢の伸筋の収縮を促したり、動作中に倒れないように体幹や下肢の伸筋の収縮を促したりしています。これは「自律性」と言い、「勝手」に行われています。

この時の筋肉における神経制御も知っておくことでより理解が深まります!

具体的な働き

皮質橋網様体脊髄路の具体的な働きはなんなのでしょうか。

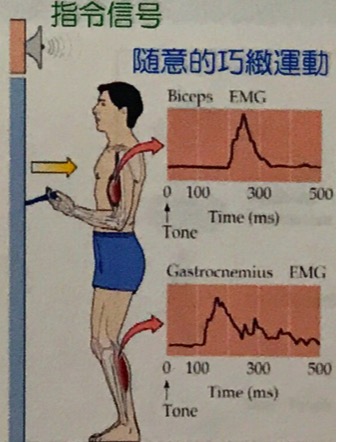

壁の紐を引っ張る時は、上腕二頭筋が主動作筋ですよね。壁は固定されているので、体が前に倒れ流力が働きますが、皆さんは壁に顔面を撃ったことないですよね。

それはあらかじめ、下肢の伸筋である下腿三頭筋が収縮して重心を後ろに移動させているからなんです。

これを先行的予測的姿勢制御(pApa`s)といいます。

この時に下腿三頭筋を収縮させるのが、「皮質橋網様体脊髄路」なのです。では質問です。

抗重力伸展活動に関与する!

皮質橋網様体脊髄路は抗重力伸展活動に関与します。

抗重力伸展活動とはどういう意味なのでしょうか。言葉の通り、重力に抗って身体を伸ばす機能です。

重要なのがγ運動神経細胞が筋紡錘の張力をコントロールし重力に対して抗う収縮を作り出している!ということです。

こちらの記事で詳しく解説しています。難しい内容ではありません。

下肢の介在ニューロンに繋がる

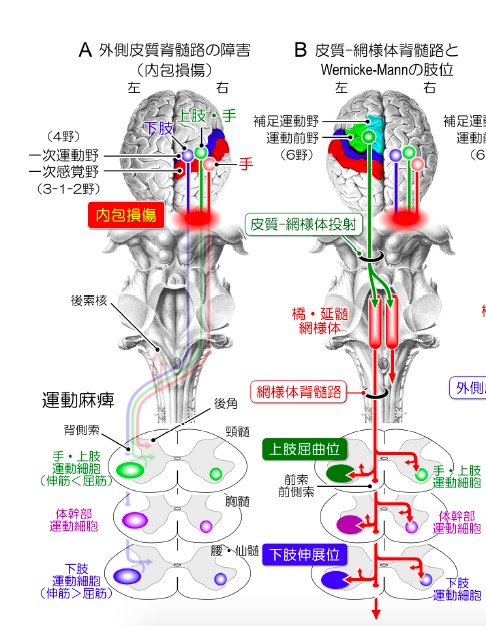

Wernicke-manの肢位って聞いたことありますよね。片麻痺の方特有の、上肢は屈曲パターン、下肢は伸展パターンをとる立位です。これにも皮質橋網様体脊髄路が関与しています。

(高草木薫、2014)

(高草木薫、2014)

皮質橋網様体脊髄路は下肢の介在ニューロンに接続します。

簡単にいいますと、「下肢は伸筋細胞が有意=伸展位を取りやすい」のです。人間特有の二足直立位をとるために、潜在的に必要な解剖構造なのかもしれませんね。下肢は伸展位を取りやすい!これは神経解剖学上、仕方ないということを覚えておきましょう。

逆に考えると、二足立位は潜在的に片麻痺の方でも取れる可能性は高いのです。

何故なら、下肢の重力に抗うための伸展活動は「同側性支配」だからです。麻痺側の体幹・下肢は重力下では伸展活動をとることが理論上可能なのです!

では、片麻痺の方は立位を取れないの?って思いますよね。また別の記事で考察したいと思います!

まとめ

皮質橋網様体脊髄路についてざっくり内容をお伝えさせていただきました。

この理論を知っているか知らないかで、

「何故この人は内反尖足をとってしまうのか」「何故立てないのか」について考察できる足がかりになりうると思います。

答えは、皮質橋網様体脊髄路がうまく使えてないからです。「皮質」がはいることで随意的にコントロールが可能となります。そして下肢は伸筋群が有意な特性があるため、内反尖足をとってしまいます。

しっかりと理解して自分の臨床に落とし込んでいきましょう。

コメント

この記事内容に質問です。

網様体脊髄路は両側性と記憶していたのですが、延髄網様体脊髄路が両側性だから網様体脊髄路は両側性と言われているのですか?

例えばですが、左の内包損傷により皮質網様体経路が損傷した場合、左の網様体脊髄路が損傷され、右の網様体脊髄路は損傷されないと言うことでしょうか?

教えてもらえると助かります。

コメントありがとうございます。

2点ご回答いたします。

前提条件として、網様体脊髄路は両側性ですが、橋網様体脊髄路は同側、延髄網様体脊髄路は対側とか捉えていた方が臨床像を捉えやすいと思います。

そして以下にも説明しますが、皮質網様体路と網様体脊髄路とで、ざっくりいうと大脳レベル、脳幹レベルと分けられるので、そこをまず理解しましょう!

1.網様体脊髄路は両側性か

これは橋網様体脊髄路は両側性支配であると考えられていると思います。

ここで区別すべきなのは、皮質ー網様体ー脊髄路ということで、皮質網様体路が延髄か、橋の網様体に投射し、網様体脊髄路となり、同側性(一部両側)の経路になると考えられます。

2.内包後脚の損傷では、損傷側の皮質網様体路が損傷するため、主に、同側の橋網様体脊髄路、対側の延髄網様体脊髄路に影響が出てくると推測ができます。

橋網様体脊髄路について質問です。

橋網様体脊髄路は同側性支配とのことですが、左の橋に障害が見られる場合は非麻痺側である左側の伸展活動に障害が出るということでしょうか?

勉強不足で申し訳ありませんが、ご回答いただけると幸いです。

コメントありがとうございます。

勉強不足じゃないですよ!

橋網様体から投射される興奮性網様体脊髄は、両側性の投射しています。が、主には同側性の要素が強いのではないかとされています。

おっしゃるように、左橋の背側に位置する網様体が損傷すると可能性の一つとして、動作時に同側の筋緊張を高めることができず、動くと姿勢保持ができなかったり代償動作として外側皮質脊髄路が姿勢保持に働く(手すりをつよく掴んでしまう)などが起こるかもしれません。

ただ、橋には小脳脚や脳神経などもあることや眼球運動にも関与する要素もあったりすることも注意が必要です。

また、運動麻痺により感覚入力に問題が起こっても、姿勢制御が行えなかったりするので、

可能性の一つとして、橋網様体が損傷すると同側の抗重力伸展活動が行えない可能性がある、しかし他の要素も考慮していき、潜在能力などを見逃さないことが大切なのではないかと思います。