こんにちは、ぱらゴリです。

「脳の血管支配領域」って知っていますか?

今回は脳画像での

内容を読み進めると

- 脳血管の種類がわかるようになる

- 脳画像から血管支配領域がわかるようになる

- 顔面・上肢・体幹・下肢の運動麻痺の予後予測ができるようになる(かも?)

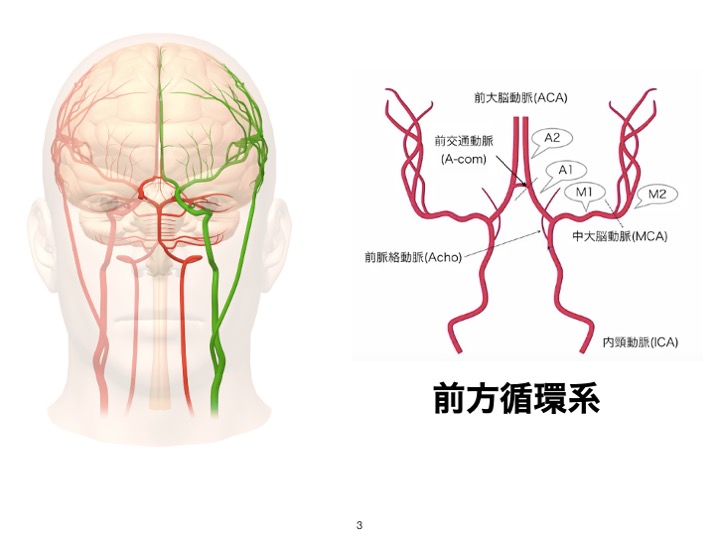

脳の血管(前額面、矢状面)

血管支配領域について知る前に、脳の血管はどんな種類があるのかを知っておく必要があります。

種類

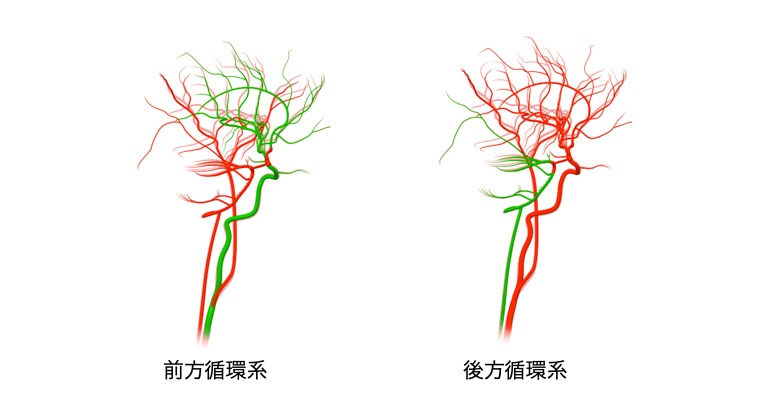

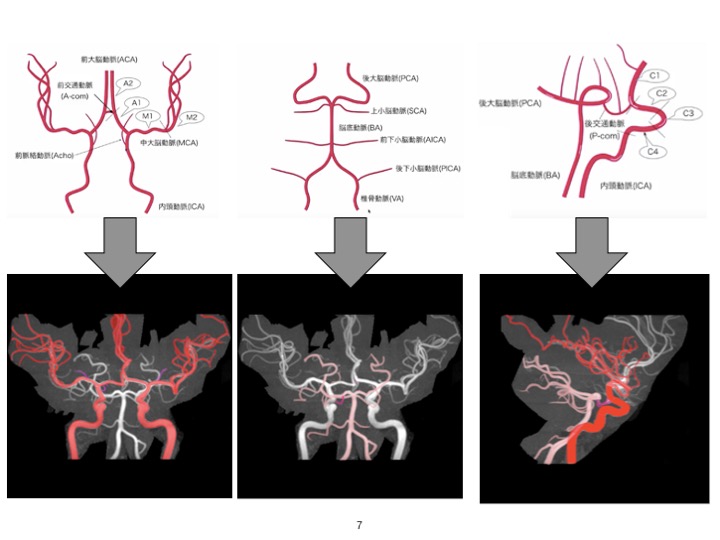

まず、大きく分けると「前方循環系」と「後方循環系」の2種類です。

前方循環系と後方循環系だけでなく、内頸動脈系・椎骨ー脳底動脈系とも呼ばれることがあります。

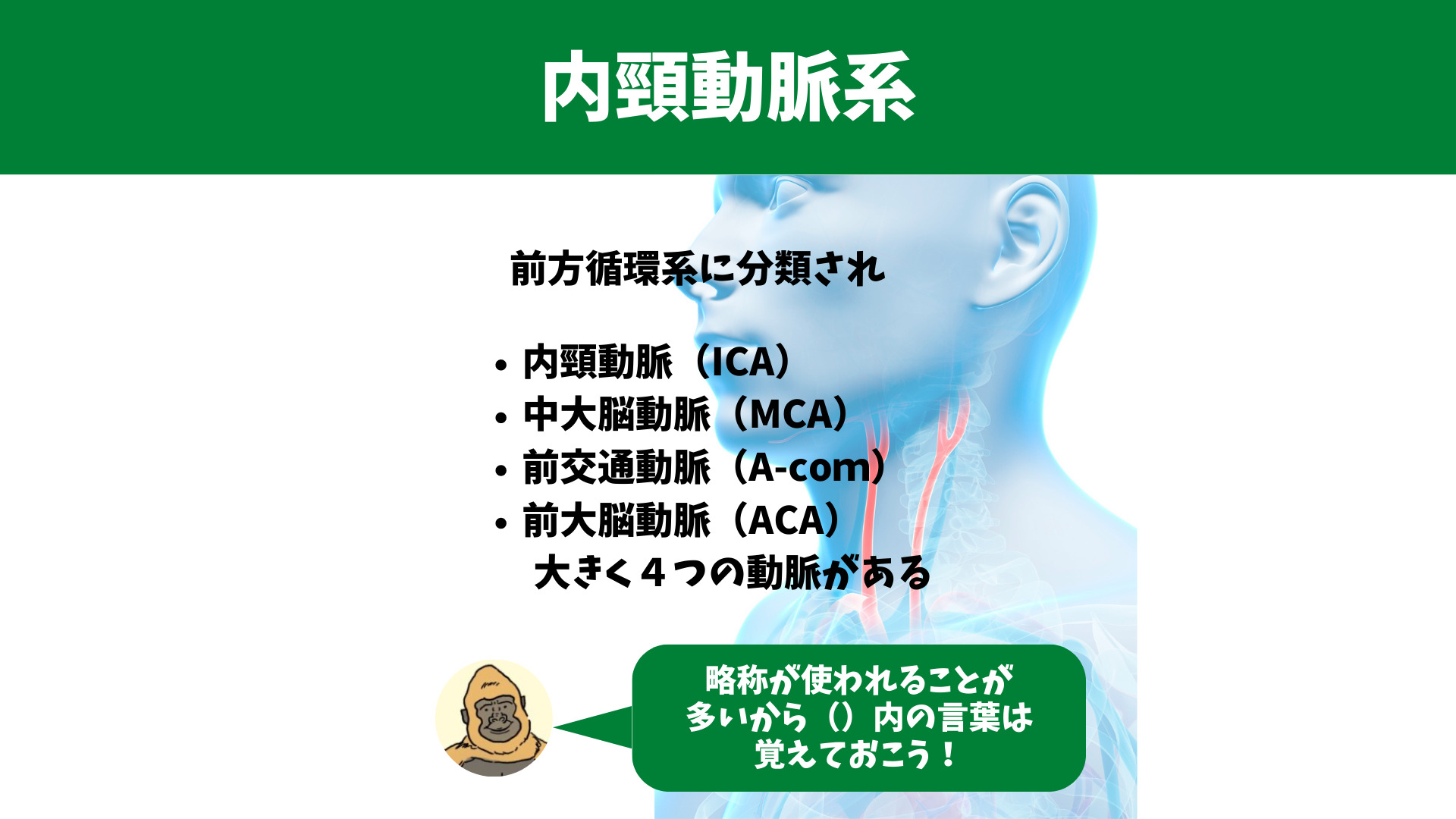

前方循環系

前方循環系には

- 内頸動脈(ICA)

- 中大脳動脈(MCA)

- 前交通動脈(A-com)

- 前大脳動脈 (ACA) があります。

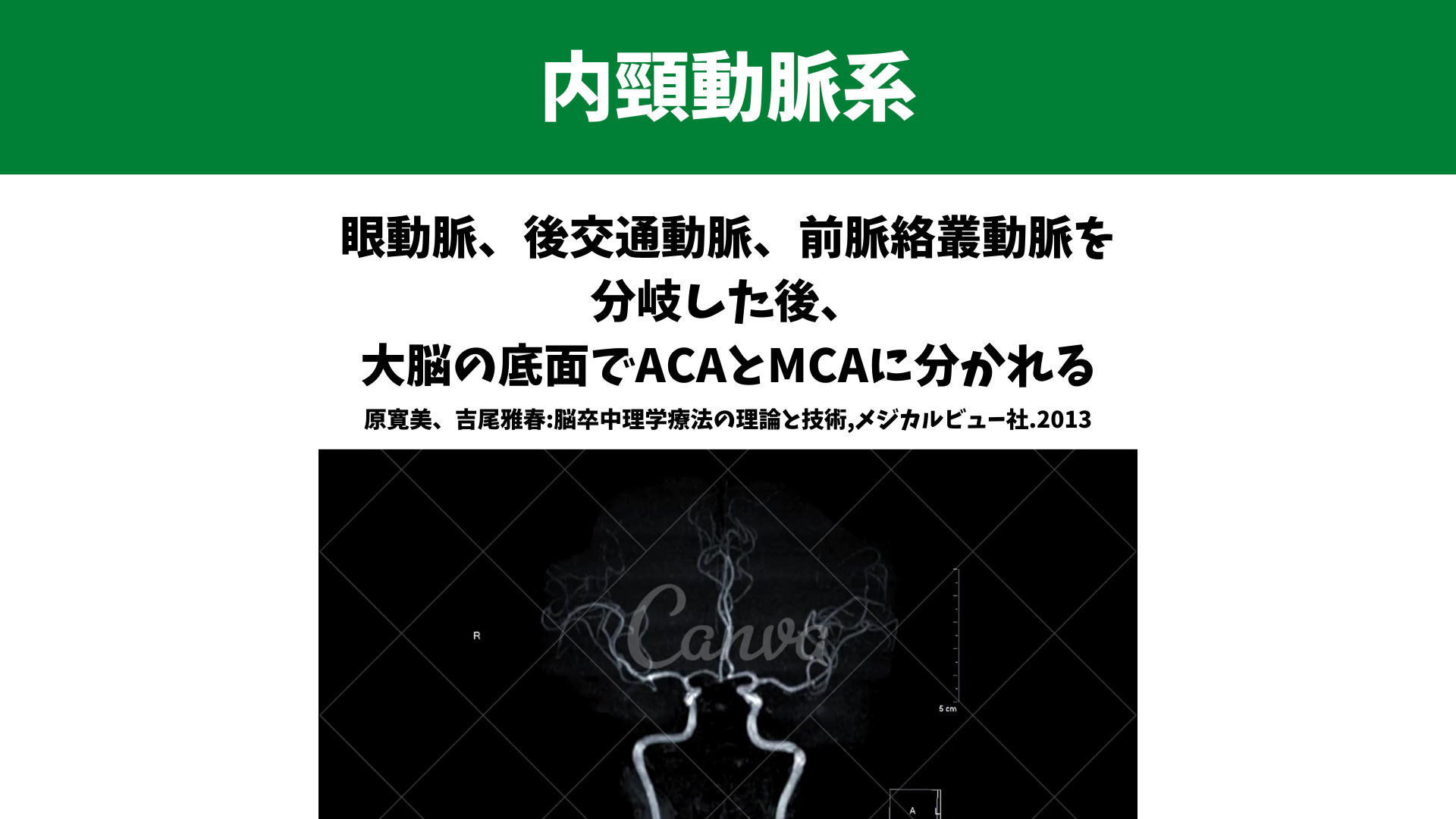

特徴として眼動脈、後交通動脈、前脈絡叢動脈を分岐した後、大脳の底面でACAとMCAに分かれるとされています。

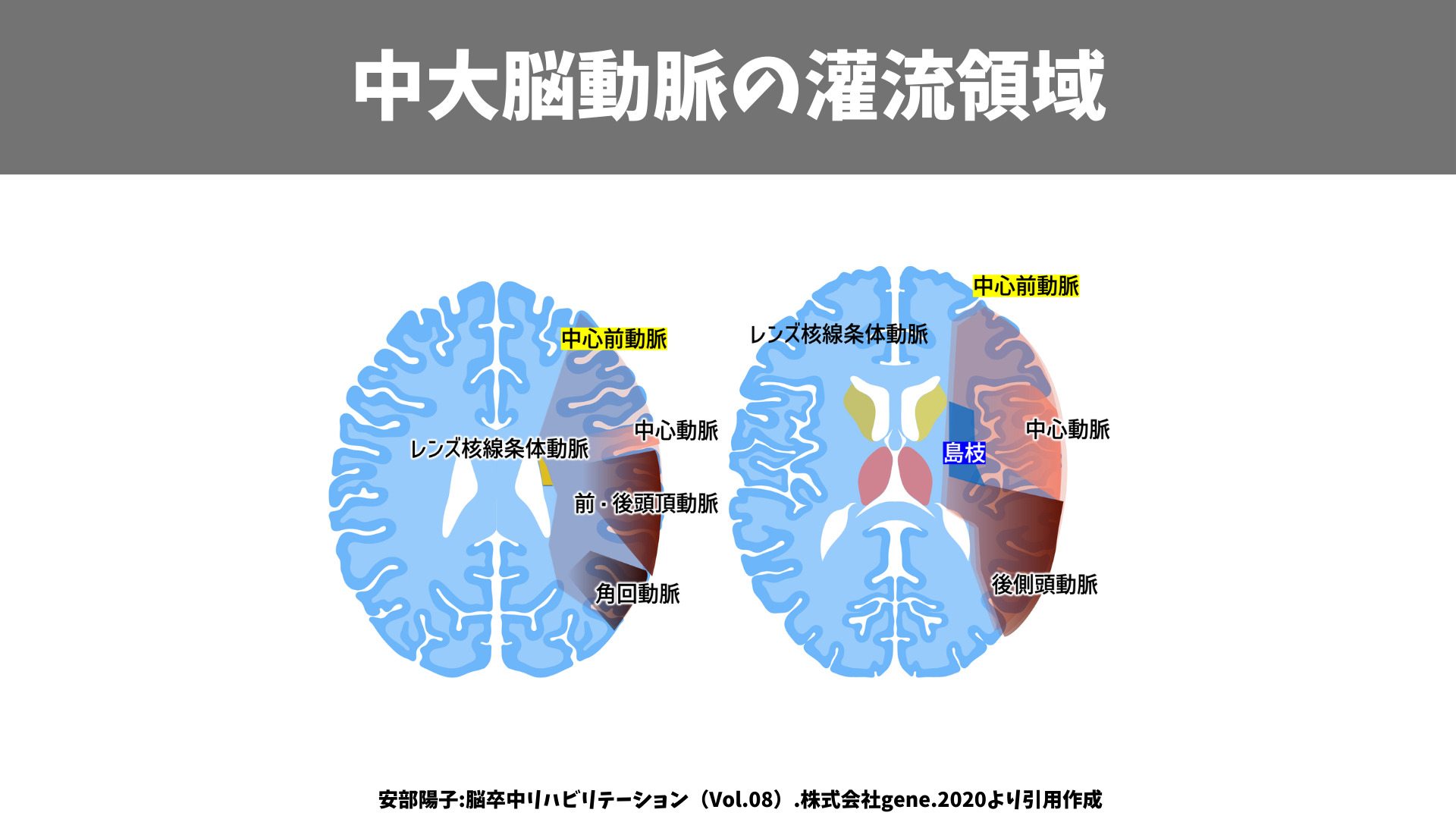

また、MCAはレンズ核線条体動脈前後でM1,M2に分けられ、ACAは前交通動脈前後でA1,A2に分けられます。Drの記事にはよく記載があるかと思います。これは梗塞範囲を判断するにあたって重要な意味を持ちます。覚えておきましょう!

レンズ核線条体動脈は名前の通りレンズ核への血液供給を行っています。被殻と淡蒼球ですね、これは基底核ループにおいて重要な役割を持っています。

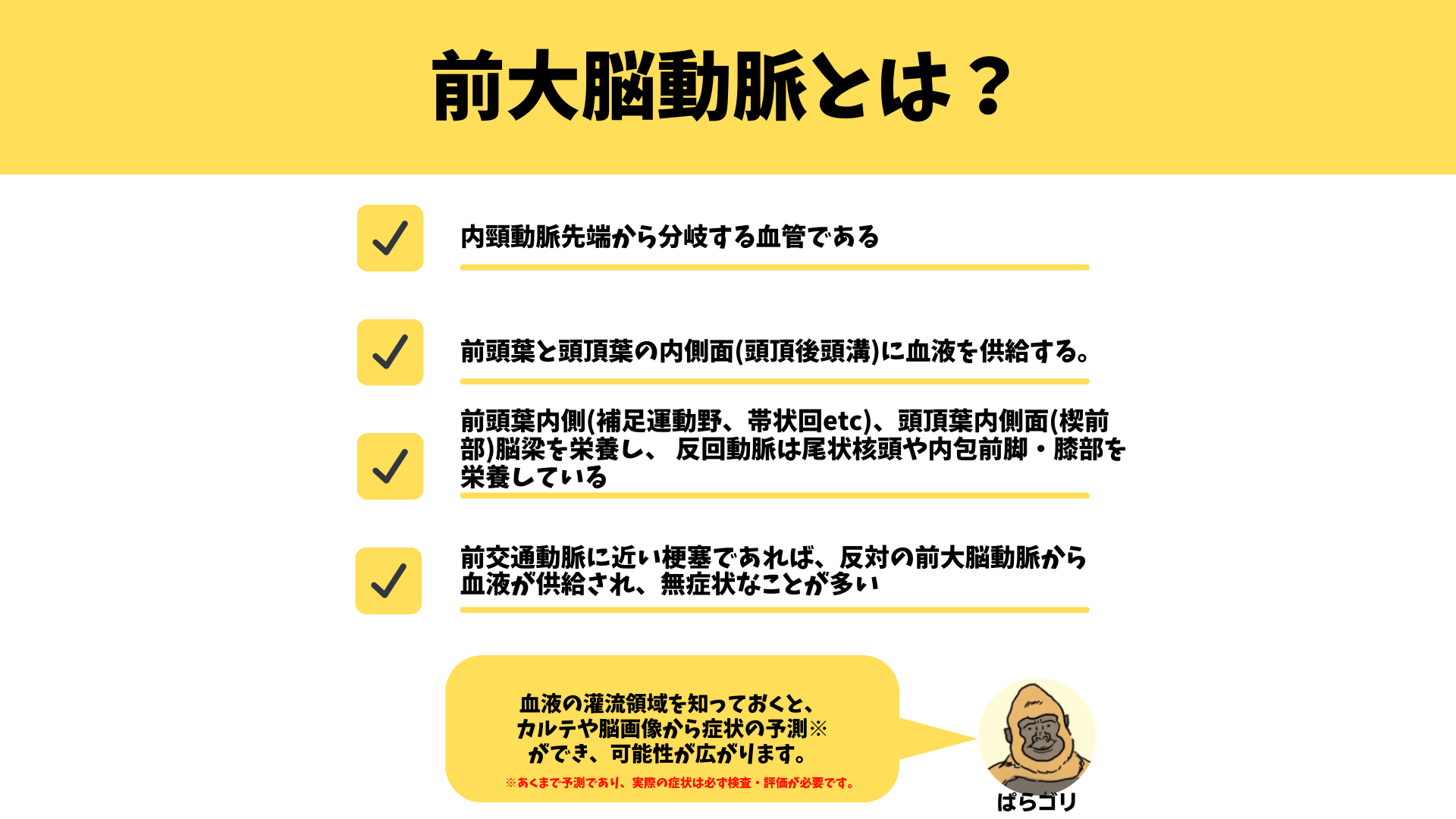

前大脳動脈

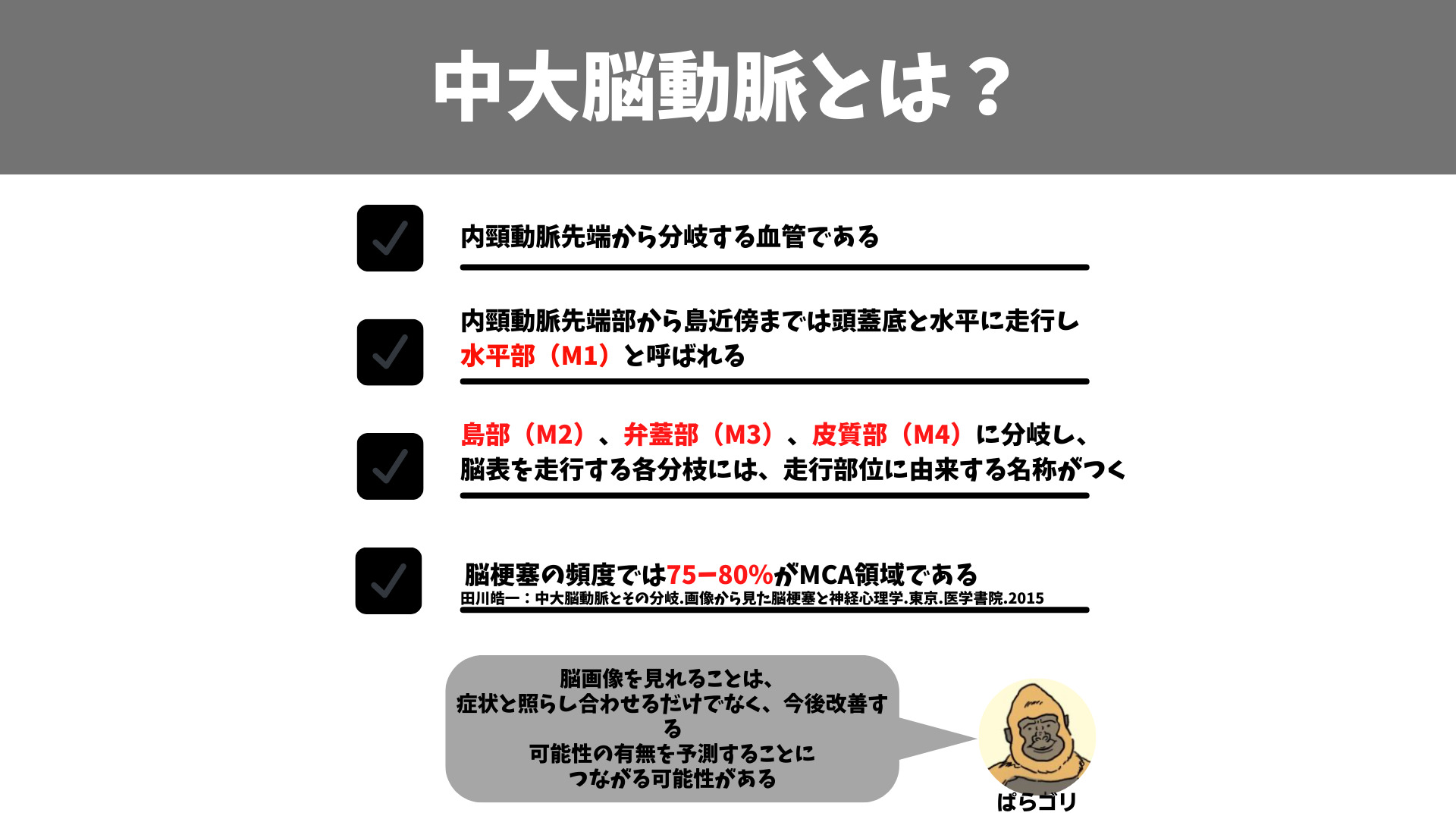

中大脳動脈について少し掘り下げて見ていきましょう。

とされています。

特徴として、M1、M2以降の領域に分かれていきますが、まずはこのどちらが詰まった可能性があるのか?をMRAやMRI、CT画像から予測することで症状のレベルや覚醒の度合いなどを推測することができます。

また中大脳動脈はかなり広範囲に灌流しており、根本(M1)から詰まってしまうと、大脳皮質の多くの部分にダメージが残る可能性があります。

前大脳動脈

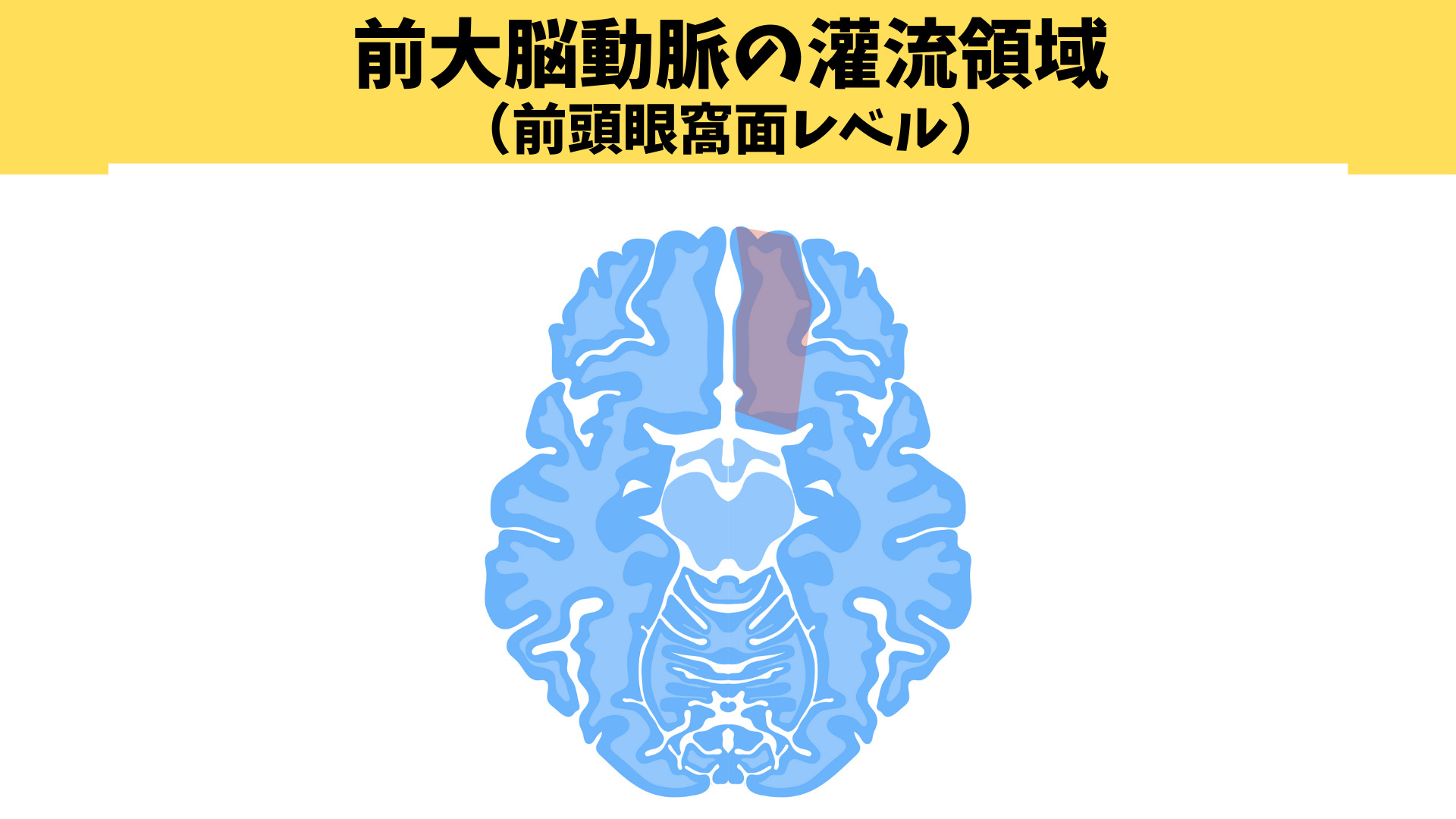

前大脳動脈は前頭葉を主に栄養する血管となっています。

また特徴として、

とされていますので、しっかりと押さえておきましょう!

次に灌流領域を図で表して見ました。こちらの図もしっかりと押さえておくことが大事です!

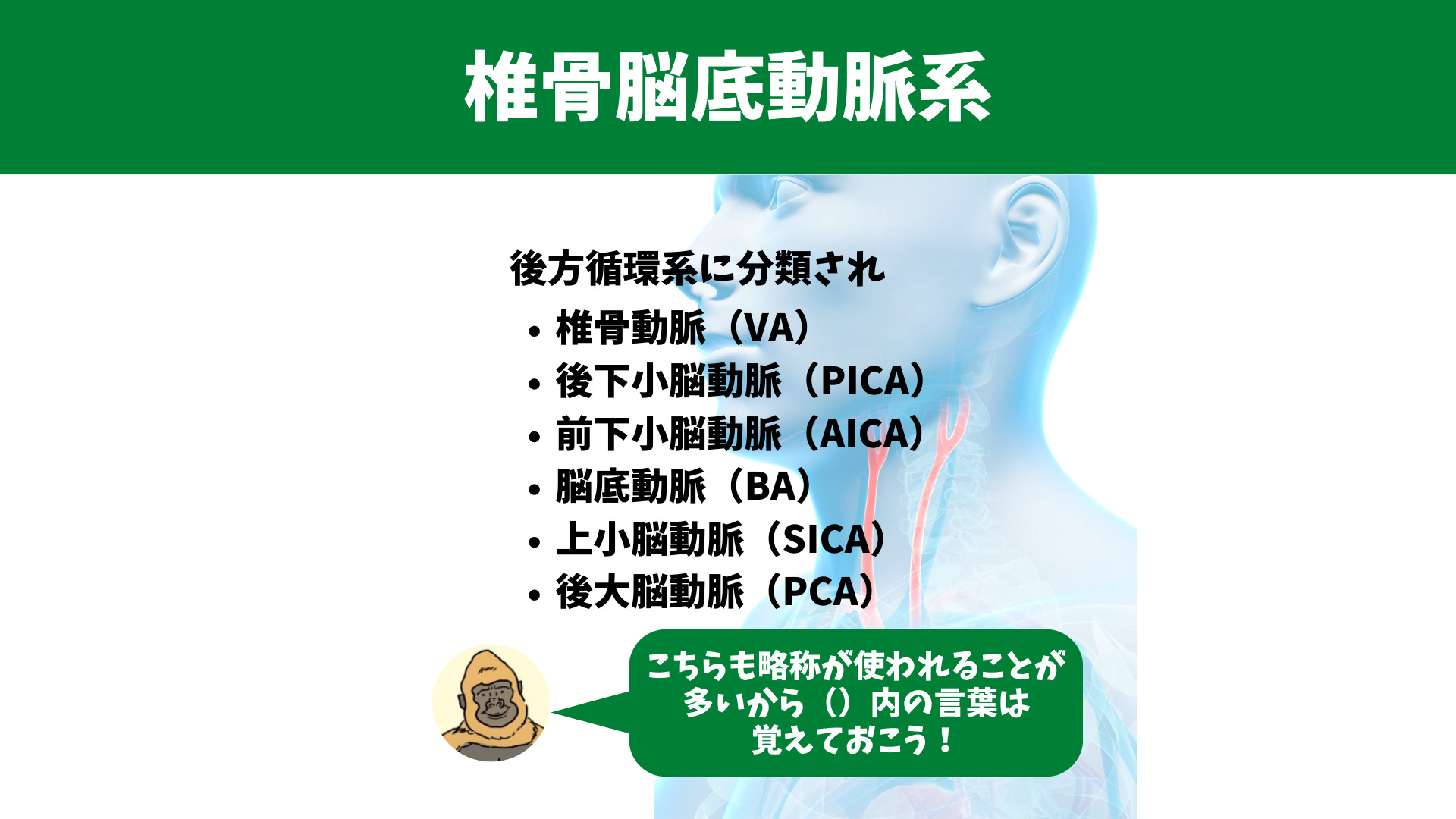

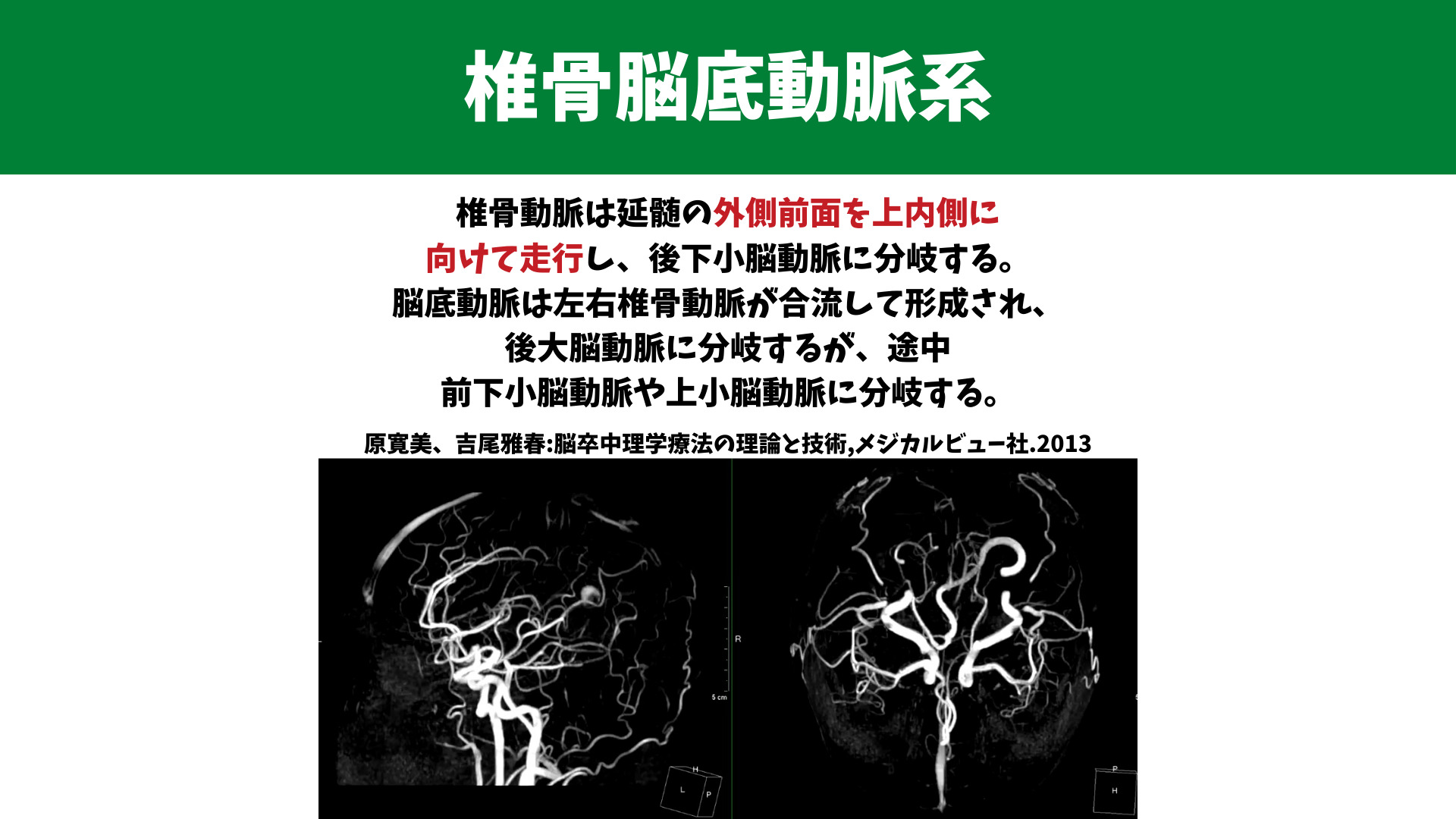

後方循環系

後方循環系には

- 椎骨動脈(VA)

- 後下小脳動脈(PICA)

- 前下小脳動脈(AICA)

- 脳底動脈(BA)

- 上小脳動脈(SICA)

- 後大脳動脈(PCA) があります。

こちらも略称を使われることが多いので、しっかりと名前と略称を一致させておきましょう!

小脳へは後方循環系の小脳動脈によって血液供給されています。

そして重要なのが、生命機能を司る脳幹部は後方循環系に支配されているということです。

また脳の一番深部にある視床も後方循環系によって支配されています!

脳画像(MRA)

MRAで見ると…

こうなります。しっかりとみれるようにしておきましょう!

こちらでどこが詰まっているのか、どこから詰まっているのかをざっくりと予想することが可能となります。

脳の血管(水平面)

脳の血管支配領域の水平面です。よく見る脳のスライス別でお伝えしていきます。

- 皮質レベル

- 半卵円中心レベル

- 側脳室体部(ハの字)レベル

- 脳梁膨大レベル

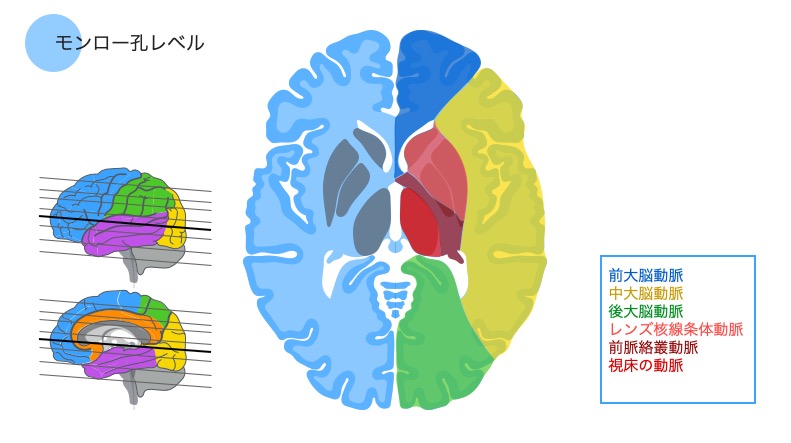

- モンロー孔レベル

- 中脳レベル

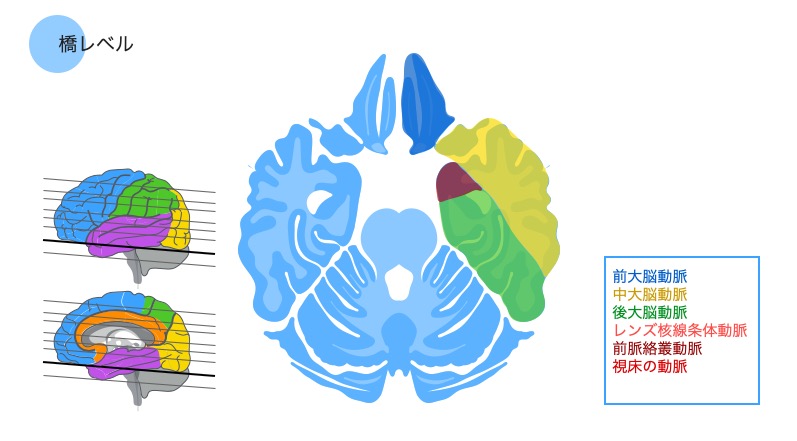

- 橋レベル

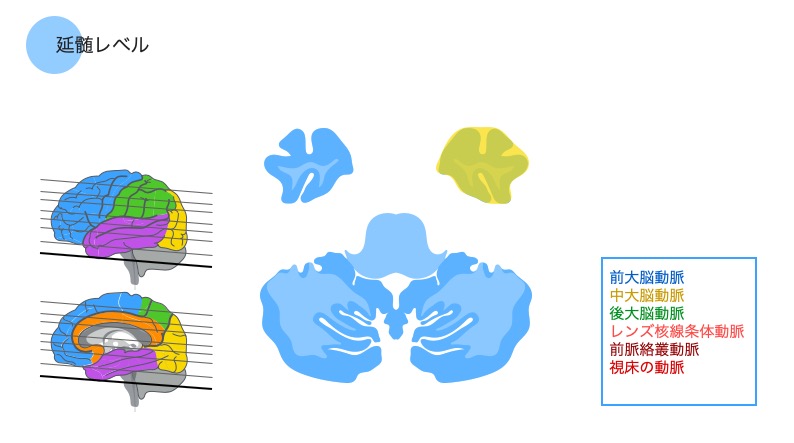

- 延髄レベル があります。スライス別で見ていきましょう。

こちらの記事も見ていただくと参考になると思います。

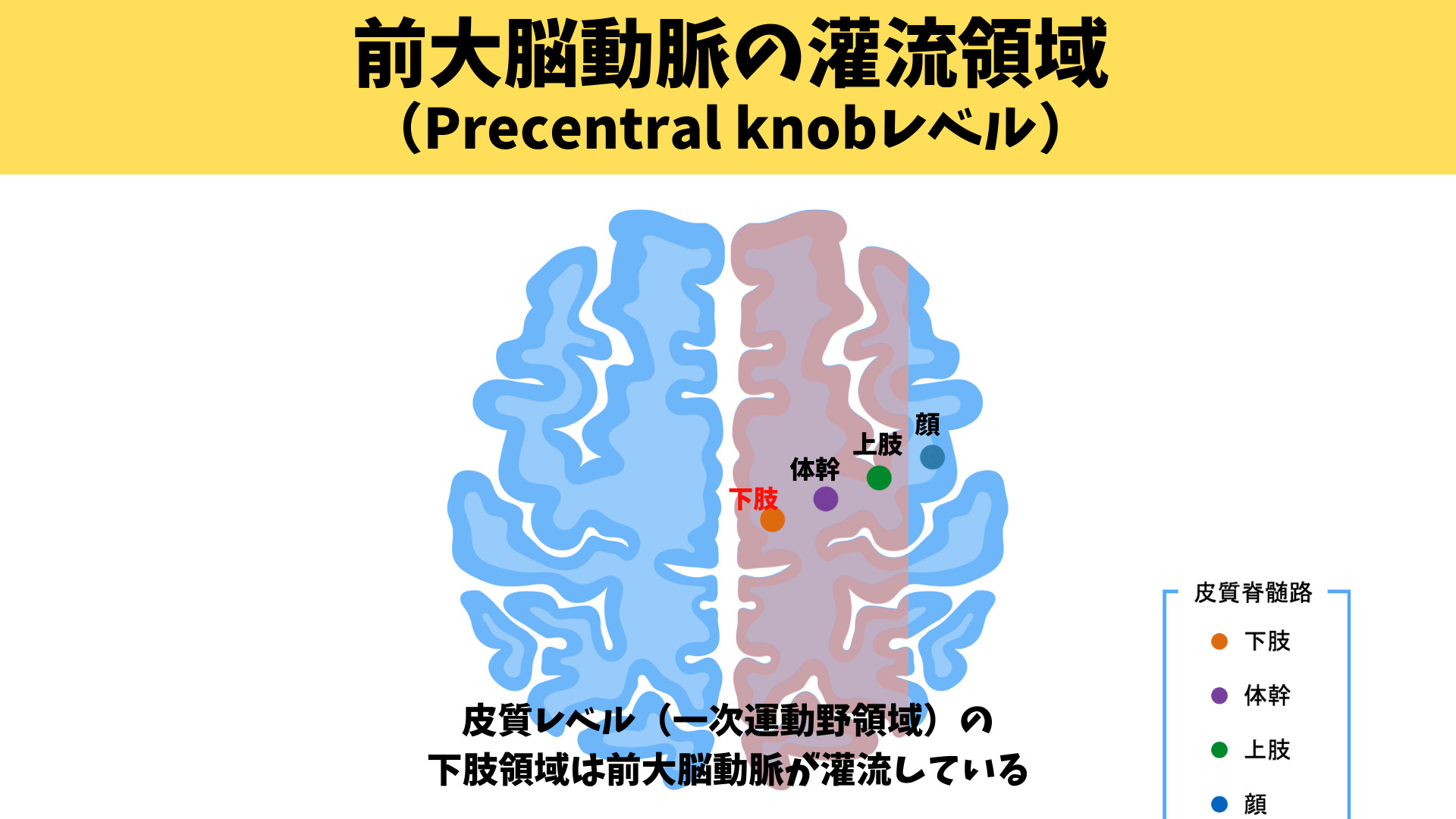

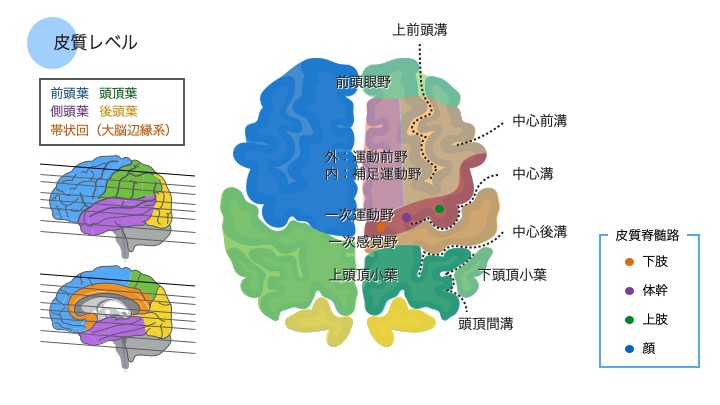

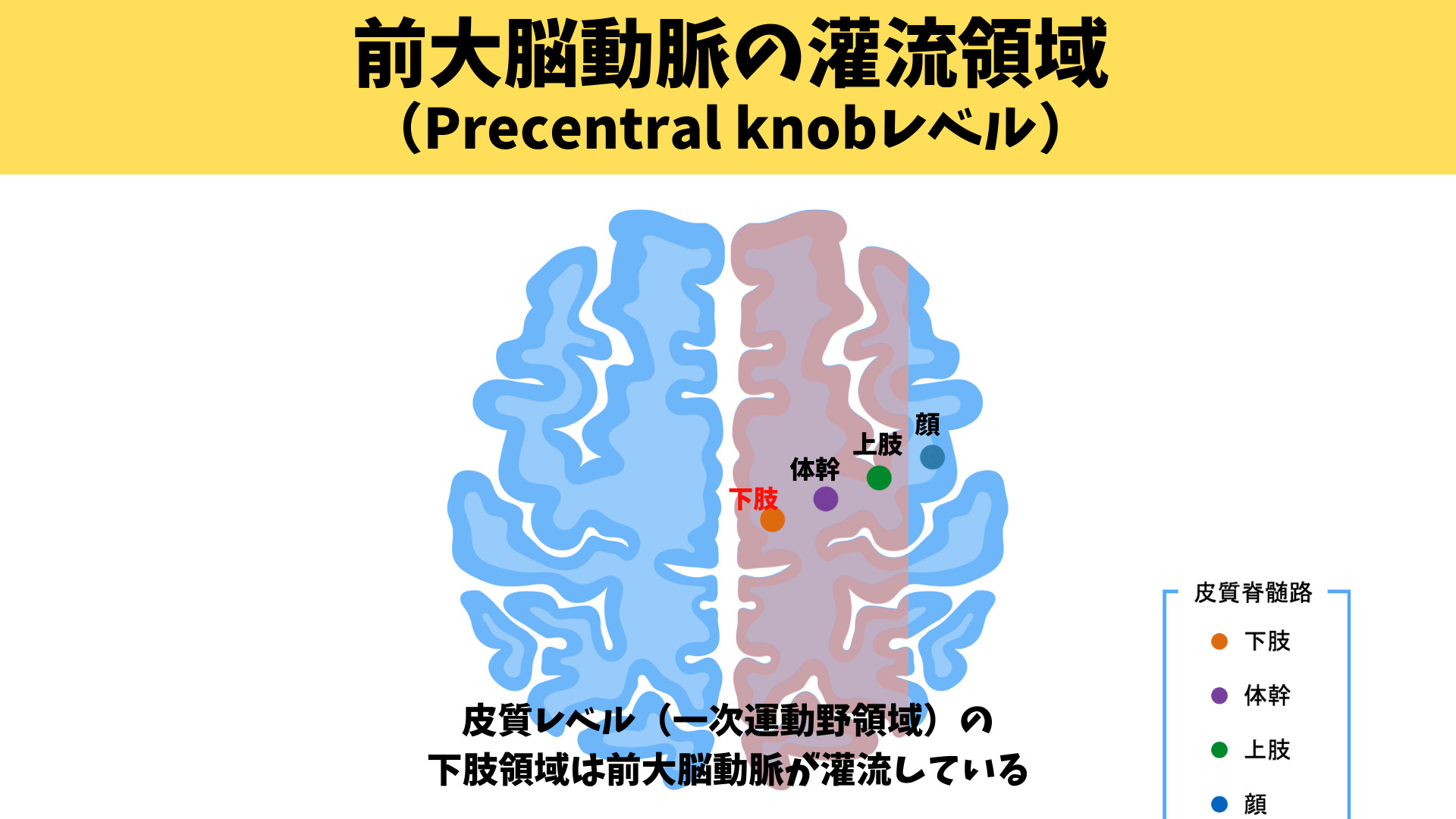

皮質レベル

皮質レベルだと、前大脳動脈と中大脳動脈によって支配されています。

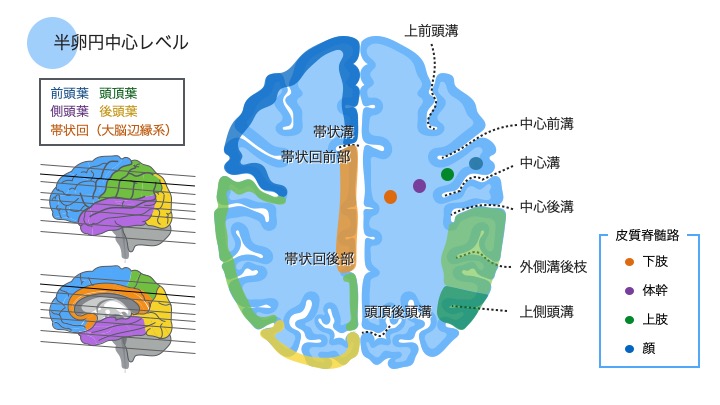

半卵円中心レベル

半卵円中心レベルだと、前大脳動脈と中大脳動脈に加え、後大脳動脈が見え始めます。つまりこのレベルから後頭葉上部が見られ始めるようになります。

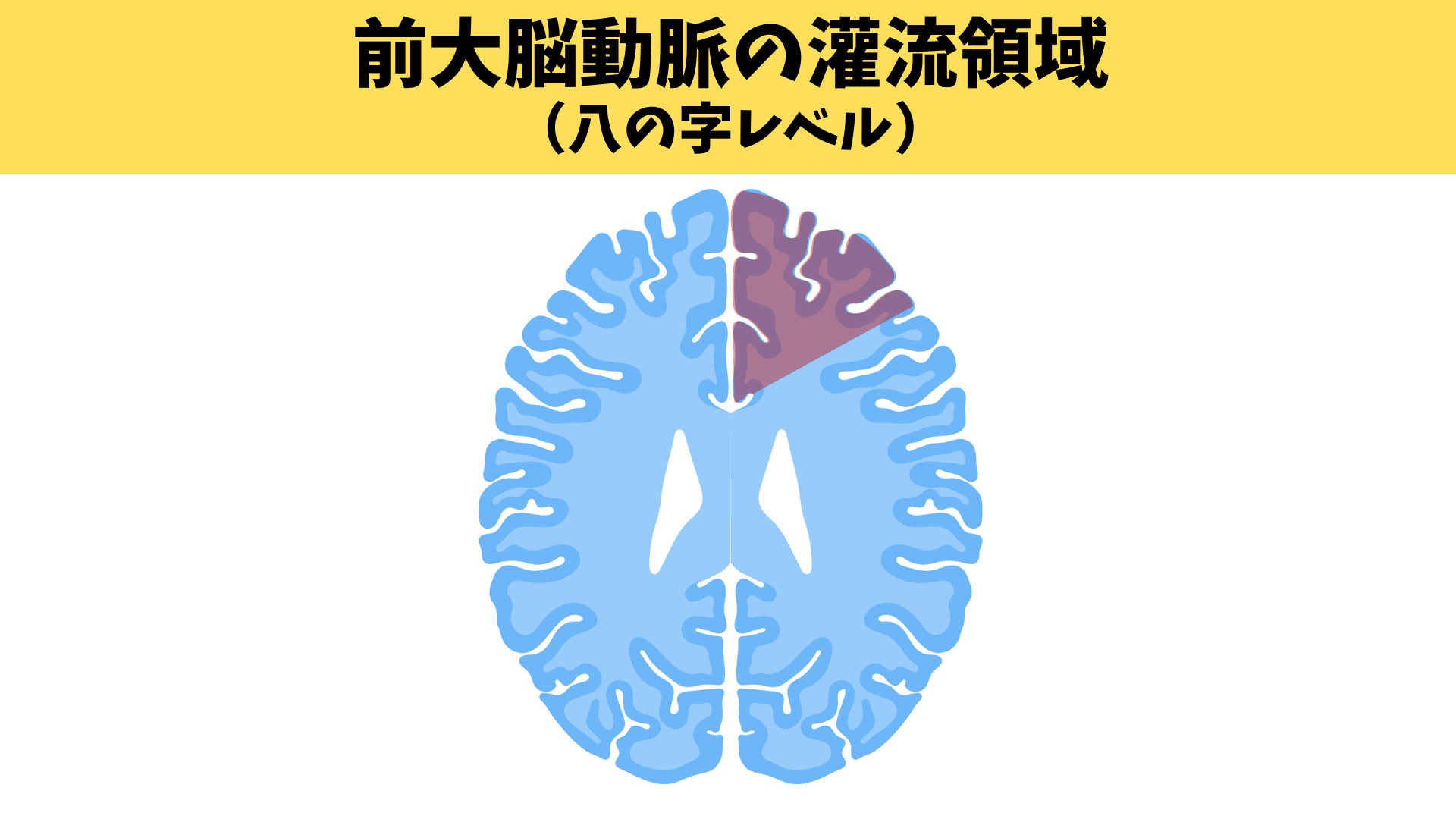

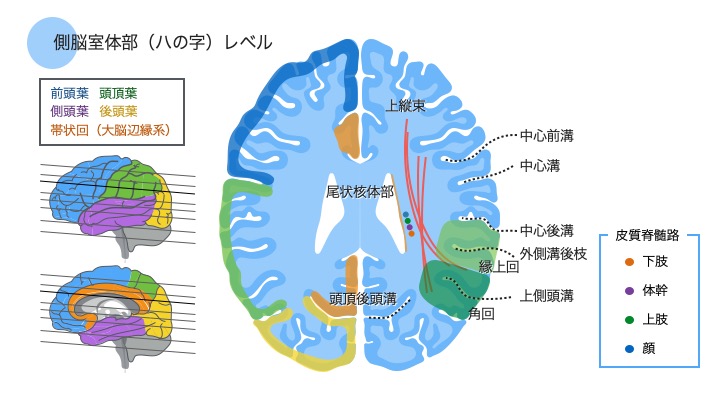

側脳室体部(ハの字)レベル

側脳室が漢字の「八」に似ている八の字レベルでは、側脳室のすぐ側は「前脈絡叢動脈」支配になります。よくこの辺が脳梗塞になっている人が多いですよね。

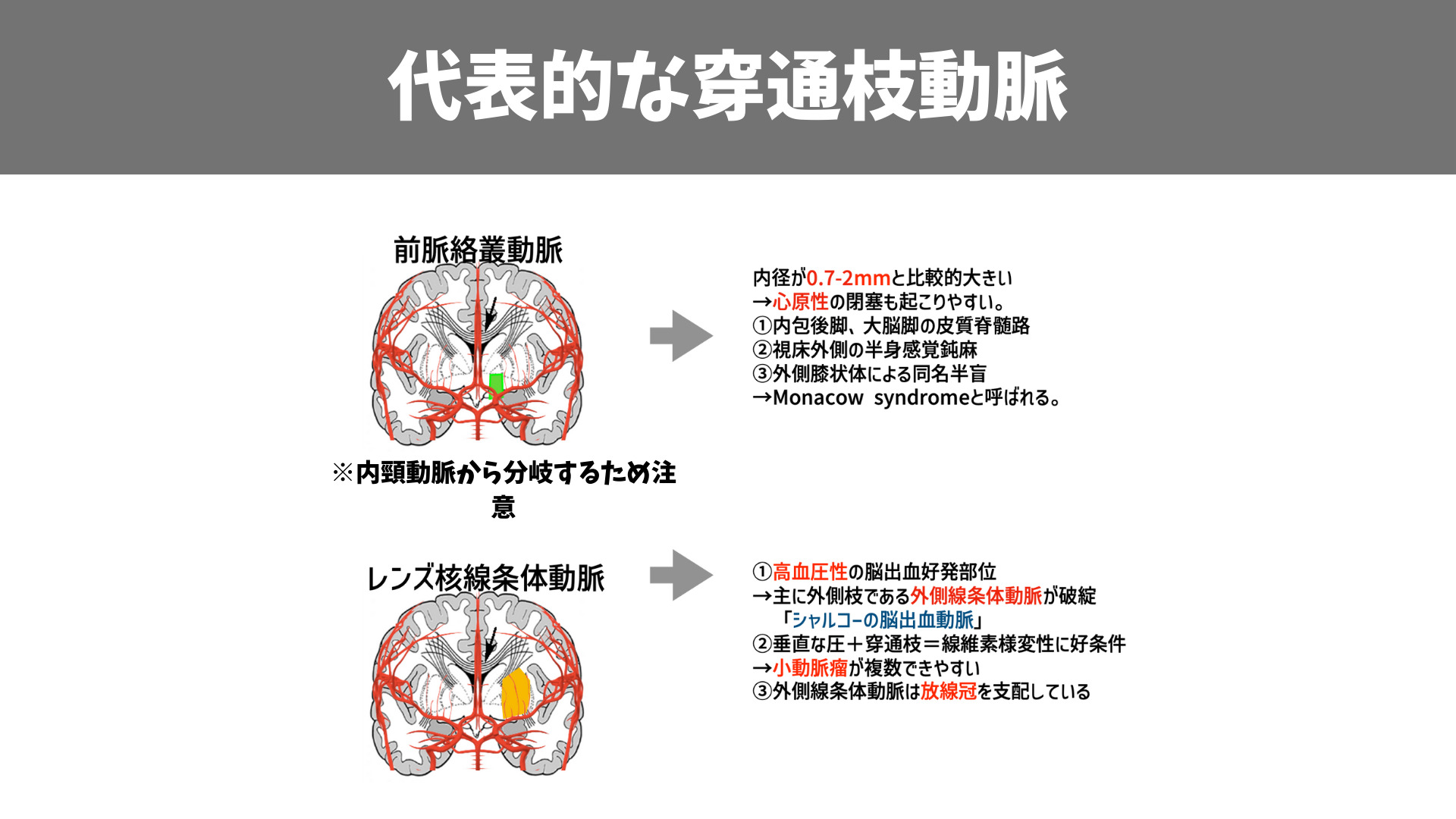

MCA領域のレンズ核線条体動脈はラクナ梗塞の好発部位です!

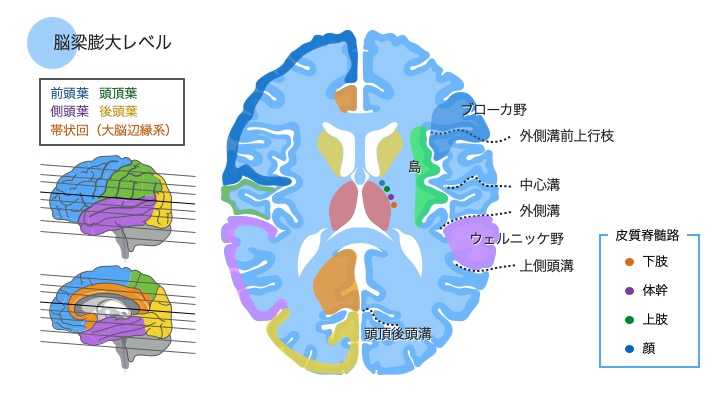

脳梁膨大レベル

このレベルから、基底核や視床が見えるようになります。レンズ核線条体動脈はMCAのM1領域、視床はBA(脳底動脈)からの視床動脈(膝状体や穿通動脈など)です。

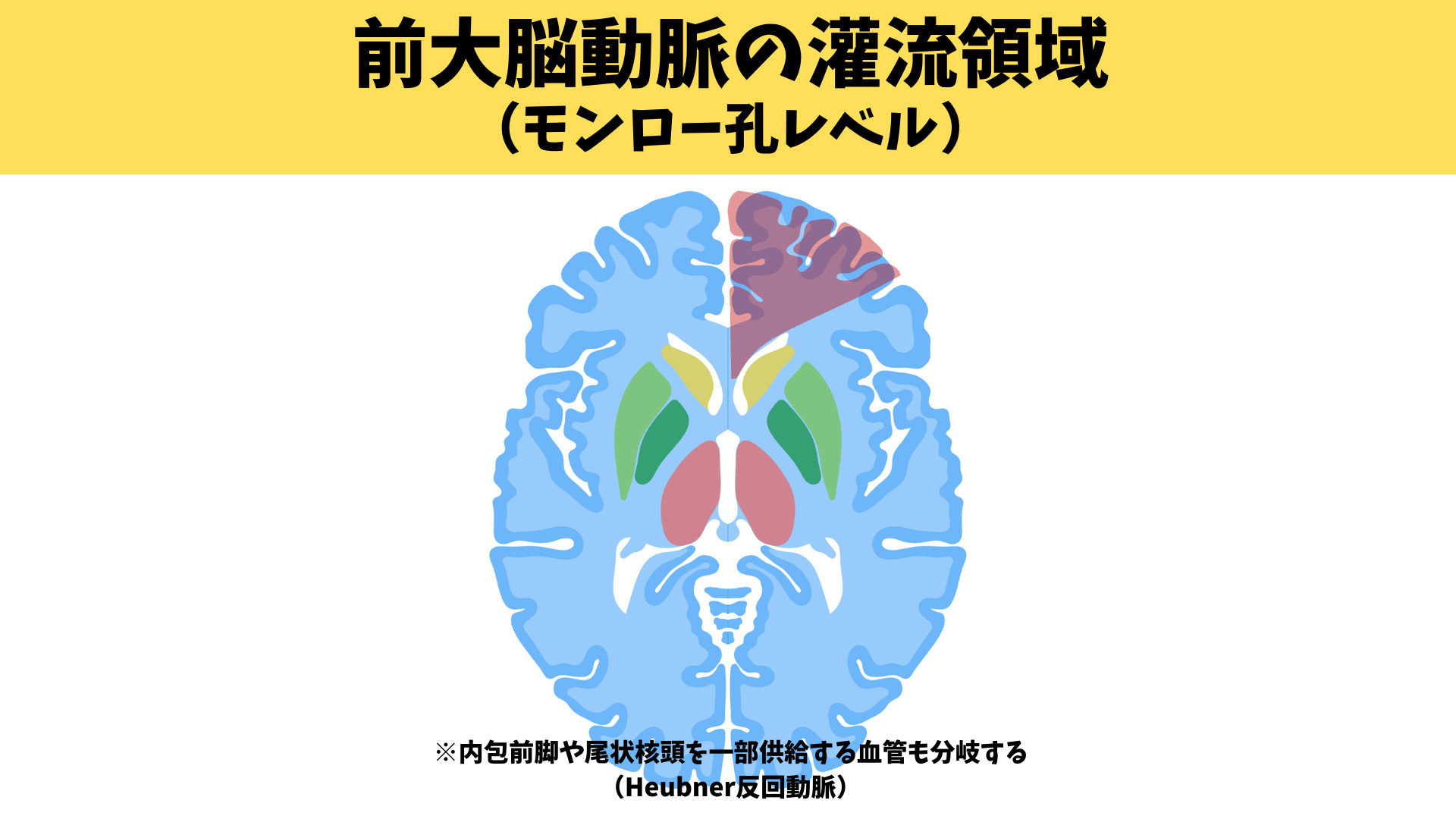

モンロー孔レベル

ここが別名「基底核レベル」です。レンズ核(被殻、淡蒼球)や線条体(被殻、尾状核)や視床に加えて、くの字型の「内包」を見ることができるスライスになります。

特徴は、下行性運動経路が密に通る「内包後脚」が「前脈絡叢動脈」という動脈が支配血管であることです。

脳梗塞の種類の1つ「ラクナ梗塞」で詰まりやすい穿通枝動脈は?

一つは前脈絡叢動脈で、

もう一つは、レンズ核線条体動脈です。

内頸動脈のMCA に分岐する直前から出ています!

MCA広範囲の脳梗塞であっても、内包後脚は血液供給は保たれていると考えられます。

この前脈絡叢動脈が側脳室のすぐ横と内包後脚を支配しているということはすごく重要な意味を持ちます。

皮質脊髄路を脳画像で見つけることができればわかるかと思います。「八の字レベル〜基底核レベルまでの下肢の領域は、前脈絡叢動脈である」ということです。PTさんには朗報じゃないですか!?

中脳レベル

中脳レベルでは、このようになっています。中脳の血管支配領域は、先ほど述べたように後方循環系の脳底動脈になります。その中でも「中脳動脈」というものになります。

橋レベル

橋レベルはこのようになっています。

今日は椎骨動脈が前方から後方へ貫通して通っています。その理由は小脳の上部〜中部が橋についているためだと考えられます。中脳と小脳は解剖学的な接触は認めません!

延髄レベル

延髄レベルでは椎骨動脈が後方から支配しております。延髄自体は延髄外側と中間部で支配血管が異なります。外側延髄動脈が梗塞すると・・・嚥下障害や温痛覚障害、平衡機能障害を伴う「ワレンベルグ症候群」が代表的です。

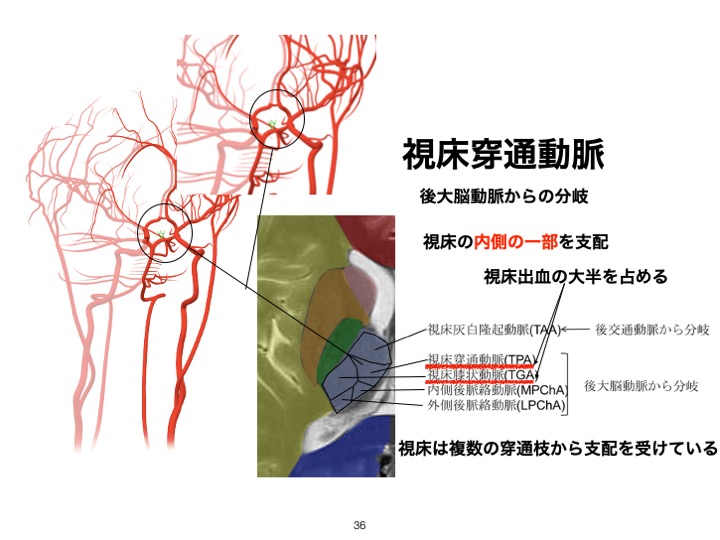

視床の血管支配

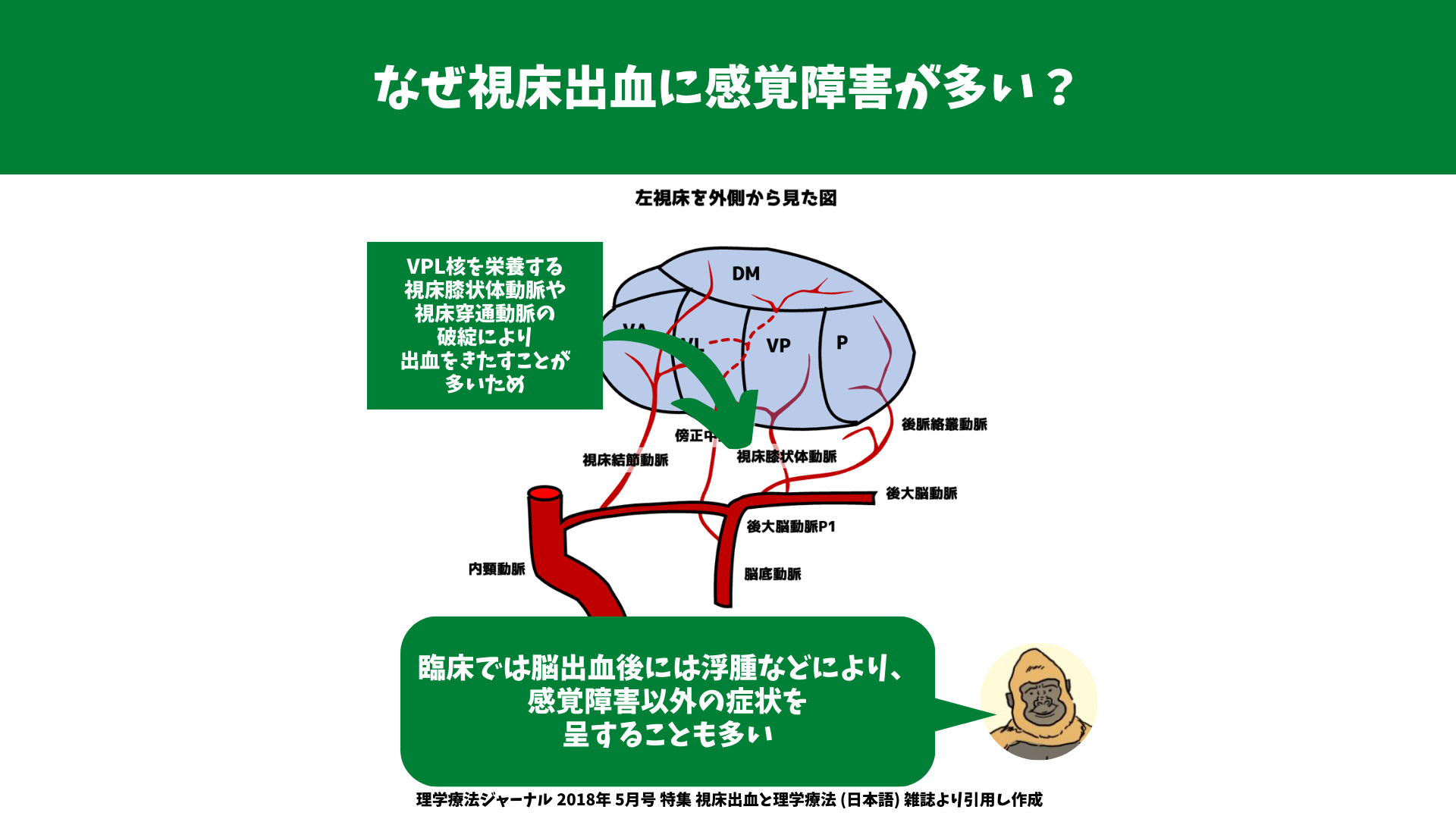

視床は脳底動脈ー後大脳動脈からの分岐です。種類がたくさんありますが重要な2つを説明します。

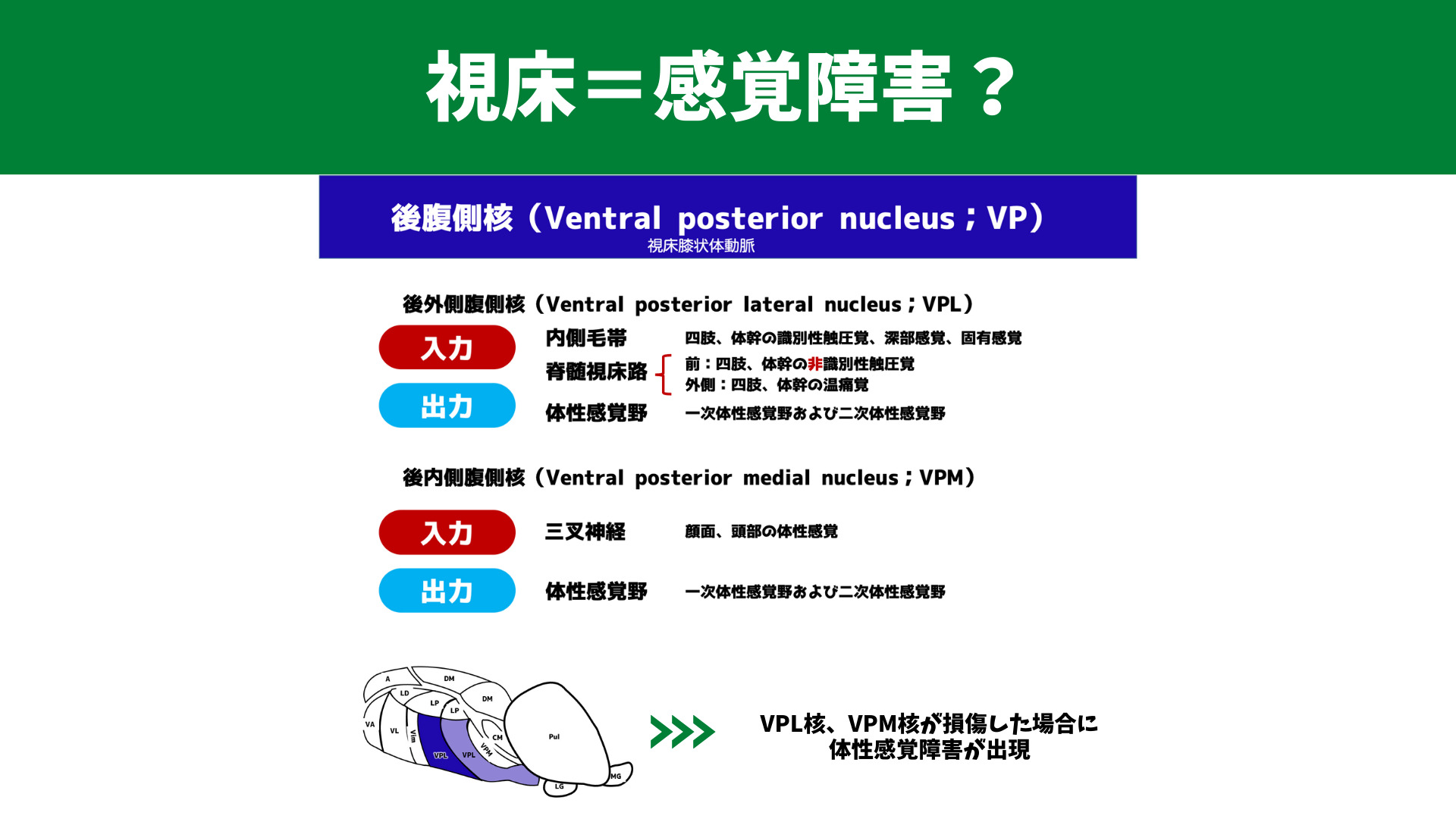

それが視床穿通枝動脈と視床膝状体動脈です。この二つが臨床上出血を起こしやすい!といわれています。視床を損傷すると感覚障害になりやすいのはこの動脈がVPLという感覚の中継核を支配しているため、視床=感覚障害!といわれるようになったと考えられます。

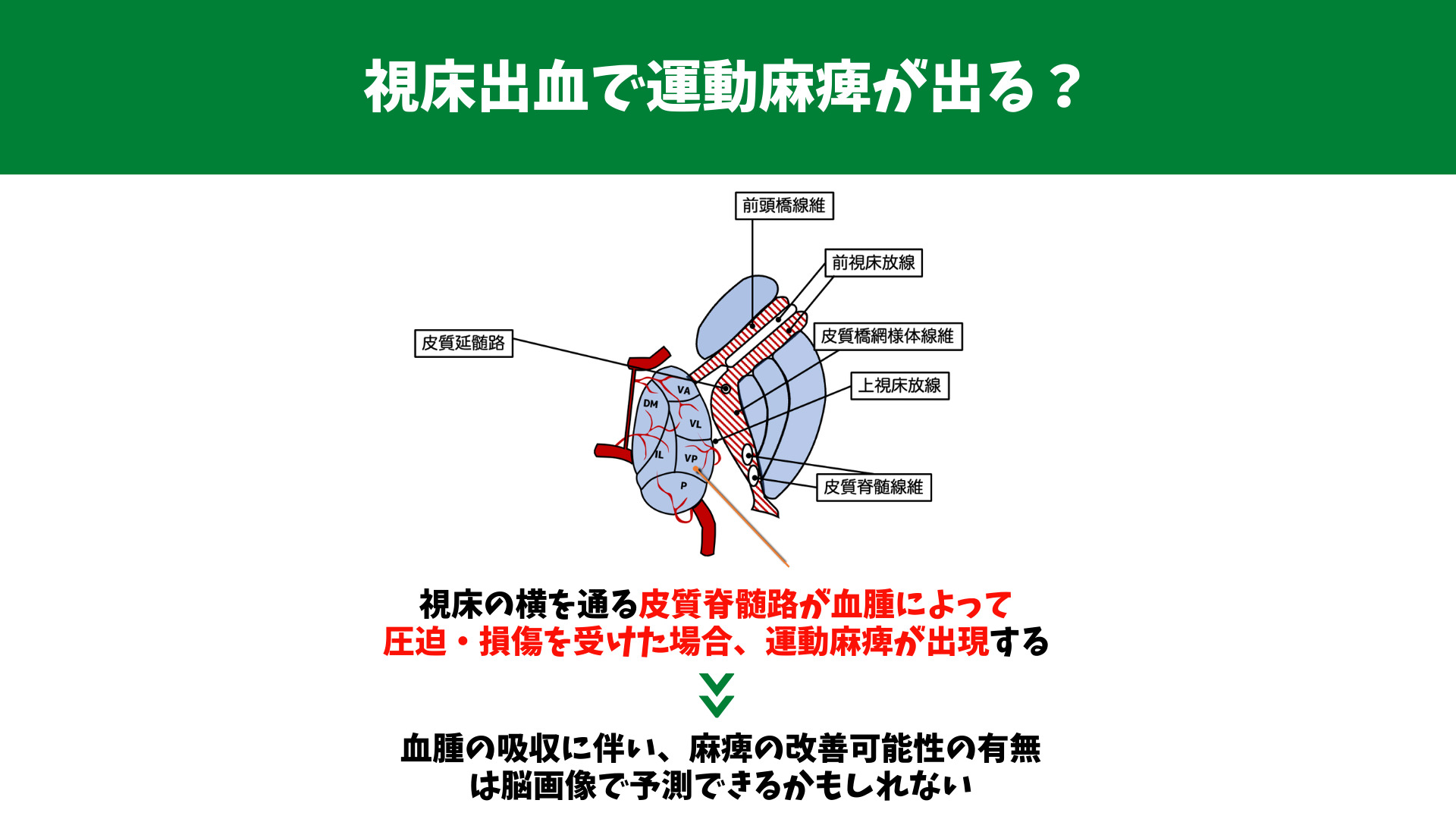

実際には、運動麻痺同時に出現していることも少なくありません。その理由は、

運動の経路がすぐそばを通り、視床空の出血がどの方向に伸展するかで、こういった複合的な症状の有無が変わってきます。

おまけ:脳の構造上の不思議

方線冠や内包後脚といった運動の神経が密になっている部分は不思議なもので、

まとめ

いかがでしたでしょうか。この画像は「Bridge代表の小松洋介先生のnote」で販売されております。とても勉強になります。

脳の血管支配領域を知ることは、臨床上重要であると考えられます。

どこがどの動脈で梗塞、出血しているのかを知ることで、その動脈が支配している領域の持つ機能が障害されることになります。

脳機能を勉強することも大事ですが、脳の血管支配領域を知っておくことが重要です。

是非何度も確認していただけたら良い学びになるかと思います。

コメント